ノウハウ CLM(契約ライフサイクルマネジメント)とは?システムや概念を徹底解説

更新日:2025年10月9日

投稿日:2021年09月10日

CLM(契約ライフサイクルマネジメント)とは?システムや概念を徹底解説

ビジネスやテクノロジーの変化により、契約に潜むリスクや義務、商談の機会などを包括的に把握する必要性があること、企業が規制遵守の向上と、契約の作成・交渉・締結にかかる時間の短縮を求めることから、グローバル市場だけではなく日本国内でも導入が進むCLM(契約ライフサイクルマネジメント)。

契約業務のどのような課題を解決できるものなのか、その概要について、また、契約書管理システムとの違い、具体的な製品について徹底解説します。

▶︎【まとめて後で読む】『CLM(契約ライフサイクルマネジメント)とは?』

CLM(契約ライフサイクルマネジメント)とは?

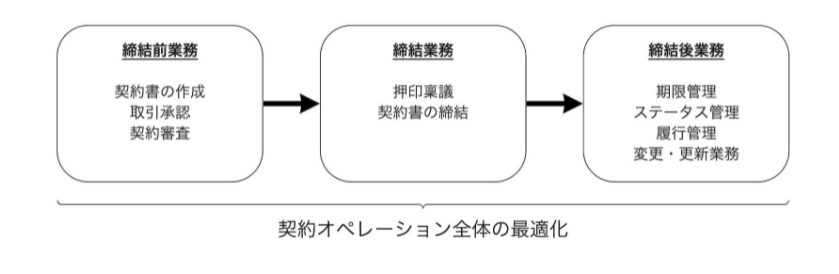

CLM(Contract Lifecycle Management)とは、締結前(契約書作成・審査等)、締結、締結後(期限管理・ステータス管理等)にまたがって行われる契約オペレーション全体の最適化のためのテクノロジーです。

近年は米国を中心に急成長を見せており、2023年度におけるCLM市場規模は1,752億円超、年平均成長率にして12%の結果が出ています。

日本でも電子契約の需要増加と共に電子契約市場も年々成長しており、契約業務の全般を効率化できるCLMの普及も拡大していくことが見込まれます。

CLMを活用する主な目的

契約フローの整備

新型コロナウイルスの影響もあり、2020年以降はテレワーク中でも契約業務を実行できるように契約業務のデジタル化を図る企業は増えています。

デジタル化にあたっては、契約業務のプロセスの効率化に有効なシステムを導入するケースが一般的ですが、その結果思わぬ弊害が生じることもあります。

契約業務にも様々なプロセスがありますが、それぞれのプロセスに対応したシステムを複数導入することの懸念点として、以下の3つが挙げられます。

- 複数システムへの転記など作業が重複する

- システム同士が連携していないことで情報が分散する

- 契約フロー全体を一元管理できない

懸念点を解消できない場合には、契約業務をデジタル化してもかえって非効率となる可能性があります。

この課題を解決すべく、作成・承認・締結・管理といった各プロセスをひとつのシステムで効率化・管理できるCLMシステムを活用する企業が少なくありません。

リスクマネジメントの強化

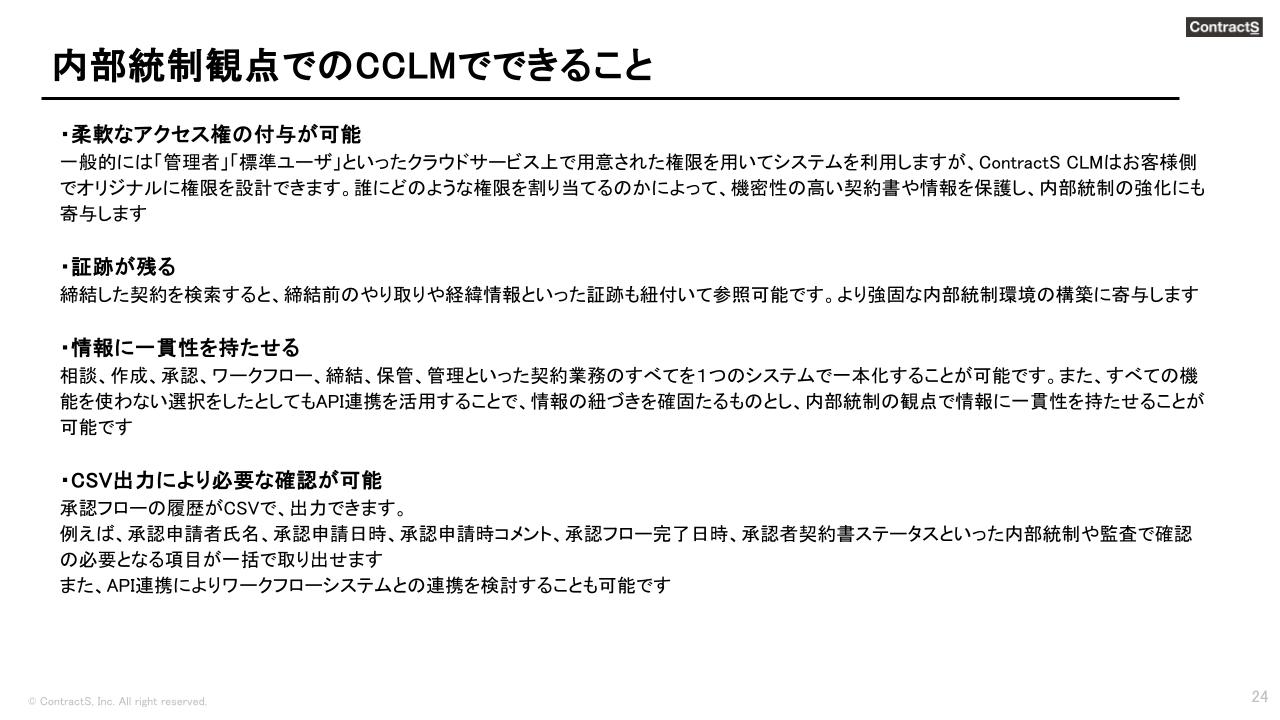

CLMシステムを活用すれば、電子契約システムや契約管理システムではカバーできないプロセスも含め、契約フロー全体の情報をひとつのシステムに集約できます。

契約書の承認に至るまでのやり取りや承認日時などの情報も、ユーザー名と共にすべて残すことが可能です。

そのため、万が一契約締結時・締結後に不備が発覚したり、トラブルが生じたりしても、迅速に原因を特定のうえ対処できます。

また、承認されないと契約締結ができないよう制御する機能も備わっています。

これにより、承認が漏れたまま契約を締結し、トラブルへ発展するリスクも回避できます。

上記のような特徴から、CLMは契約リスクマネジメントの強化を図りたい場合にも効果的なテクノロジーといえます。

契約書のデータ化による過去情報の活用

電子契約を導入した現場では、契約書を共有サーバーのフォルダや電子契約システムに格納していることも多いかと思います。

しかし、「検索機能が充実しておらず過去の契約書をすぐに取り出せない」「どのような経緯で承認されたのかが分からない」といった状態に陥る場合もあります。

その結果、過去の契約に関する情報をナレッジ化できないという課題を抱える企業も多いです。

CLMは、「契約に関する情報のデータベースを作る」という思想のもと作られています。

逐一手作業で契約書の情報を管理簿などに転記しなくても、自動でシステム上に記録されるためアクセスすればすぐに必要な過去情報を閲覧・活用できるため、ナレッジマネジメントという観点でもCLMの導入は有効です。

限られた人員で膨大な契約書への対応を可能とする

取引件数が増加すれば、作成・審査・管理が必要な契約書の数も膨大になります。

しかし、法務に関わる契約業務の人員を増やすにしても、一般的な事務職に比べると採用のハードルは高く、できるだけ既存の人員で対応したいと考えることもあるでしょう。

人数が限られている中で膨大な契約書への対応をこなすには、契約業務の効率化が欠かせません。

したがって、契約フロー全体のデジタル化が可能なCLMを導入し、人員不足という課題の解決を図るケースもあります。

また、過去情報が集約されるCLMなら、採用や異動により人員が増えた際も、効率的な教育が可能です。

CLMシステム導入の7つのメリット

一元管理の実現

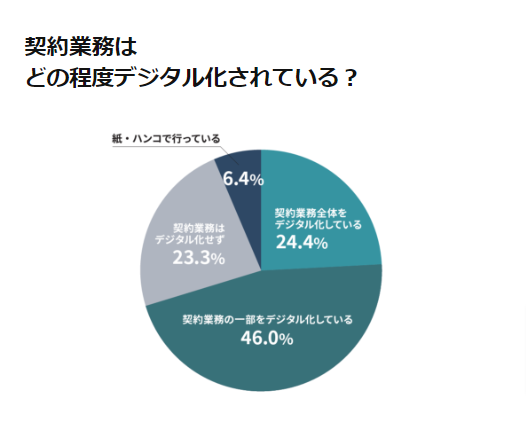

2023年末現在、デジタル化せず紙とハンコで契約を行っている企業が6.4%存在することから自社が電子締結を導入した場合でも相手先都合で一定数は紙の契約書が発生します。

調査参照:ニューノーマル時代の契約業務に関する調査

このことから、紙締結、電子締結両方を管理できることは管理方法を分散させず効率化を図るために不可欠です。

CLMシステムでは、電子契約の導入によって保管場所がバラバラになりがちな紙と電子データ、双方の文書を一つのシステム上に集約管理ができます。必要な情報を必要な時に素早く取り出せる検索性があり、契約書の内容、経緯が蓄積され、それらが1つのシステムで把握ができるところは、他リーガルテックにないCLM独自の特性です。

業務効率化

CLMシステムを導入することで、それぞれの情報や経緯を手作業で転記したり、メッセージをさかのぼったり、管理台帳を手作業で作成するといった作業をなくすことができます。

また、契約プロセス全体のデータが蓄積されることにより、契約の発生から満了まで契約に関わる一連の情報が蓄積されるため、即座に必要な情報を収集することが可能となります。契約ステータスの可視化や更新期限管理の自動化といった業務課題の直接的な解決にも役立ちます。

リスクマネジメント

全社の契約情報やステータスが可視化され、ミスや管理不備を制御できる機能があるため、損失を未然に防ぐことができます。

また、契約の背景や経緯、証跡もCLM上に蓄積が可能なため、トラブル発生時の情報収集も即座に行うことができます。

セキュリティ強化

閲覧、承認が可能な範囲を限定できるため、M&Aに関する契約書や雇用契約など全員に見られてはいけない書類のセキュリティを強化することができます。

変更、ログイン、作業者などの情報が残るため万が一の場合にも原因特定、究明が可能です。

契約管理の整備

契約管理の体制は、契約書の保管場所・保管方法・更新期限など様々な点を考慮のうえ整備する必要があります。

その際、「状況に応じて迅速に契約書の内容を確認できること」を前提に整備することが大切です。

CLMなら、膨大な契約書でもデジタルで管理できるため、適切な管理体制を整えることができます。

検索性も向上するため、更新期限の見落としといった管理不備によるリスクも回避しやすくなります。

属人化の解消

法令を遵守し、安全に契約を締結するには法律の知識が欠かせません。

特に「契約審査」のプロセスでは、契約書に潜む法的リスクを特定するためにも高度な知識が求められます。

それに加えて、各プロセスの過去情報を可視化する仕組みの確立が難しいこと、ケースによって状況が千差万別な契約においてマニュアルの整備が難しいことから、契約業務は属人化しやすい傾向にあります。

CLMなら膨大な契約書の情報が格納でき、過去の類似案件を参照しやすくできます。

この特性を活用しナレッジ共有が容易になるため、契約業務の属人化解消につながります。

契約業務のデジタル化・ペーパーレス化の促進

DX化の必要性が説かれている昨今、紙で運用していた契約業務のデジタル化は避けられません。

一般的な電子契約システムならペーパーレス化は可能ですが、契約の進捗確認や契約書の審査依頼など、メンバー間のコミュニケーションを伴うプロセスまではデジタル化できない場合が多いです。

CLMシステムならこのようなプロセスもシステム上で実行できるため、メール・チャット・口頭で逐一問い合わせる必要がなく、迅速な情報共有が可能になります。

例えば、CLMシステムの導入で電子契約が促進され、業務効率も同様に向上したことで契約リードタイムが短縮した例もあります。

ContractS CLMで業務の可視化・自動化を実現! 「迷わない」仕組みで契約リードタイムの短縮に成功

一般的な契約ライフサイクル

CLMでは契約ライフサイクル全体を管理できますが、どこからどこまでが契約ライフサイクルと呼ばれるのかが明確でない場合もあるでしょう。そこで、まず契約プロセスについて詳しく見ていきましょう。

一般的に、契約ライフサイクルには以下の工程が含まれます。

- 商談成立・契約書の作成

- 契約書の審査

- 契約内容の交渉・調整

- 稟議/承認

- 契約の締結 (紙・電子)

- 契約書の管理・期限管理

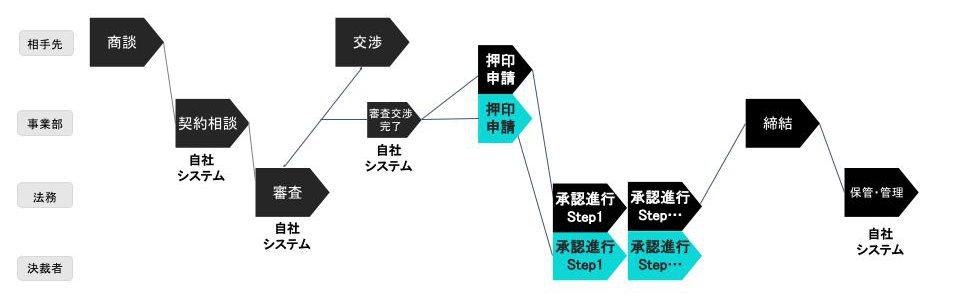

たとえば、とある企業では図のように商談から締結までのプロセスを構築しています。

商談成立・契約書の作成

営業活動の成果として相手先企業と営業担当者の間の商談が成立すると商品やサービスの受け渡しを行うため契約を行います。

契約書を作成する元の情報は商談情報や見積情報から条件を抽出し書面に反映していきます。契約書の作成者は営業担当者の場合もあれば法務担当者の場合もあり、金額、発生頻度によって担当者を分けるケースもあります。また、頻度の少ない契約の種類では作成の前に法務へ相談を行うこともあります。

相手先から契約書を受領する場合はこの工程を踏まず次の審査へ進みます。

契約書の審査

契約書の作成が完了すると、社内で審査を行い作成した契約書に法的な誤りがないか自社にとって不利な内容になっていないかなどの審査を行います。契約書を作成した営業担当者から、審査を行う法務担当者へ審査の依頼を送り業務が引き渡されていきます。

AIレビューなどツールを用い、文章体裁や最新の条文の参照などといった効率化を図る企業もあります。

契約内容の交渉・調整

社内の審査が完了すると、相手先企業へ契約書のドラフトを送付し相互確認を行います。相手先とのやり取りは、営業担当者からメールやチャットで行うのが一般的です。交渉の中で相手先企業より修正の依頼が入る場合もあり、修正を行うにあたり書類のバージョン(版)が変わっていきます。

相手先と契約内容の合意が取れると、承認へ進んでいきます。

稟議/承認

締結の前にこの契約で締結へ進めても構わないか、権限者へ承認を通します。承認権限者は契約書の金額、類型などにより定められている場合があり正しい経路で承認を得る必要があります。

契約の締結 紙・電子

承認フローをすべて通過すると、相手先と契約の締結を行える状態になります。

紙契約書の場合は、承認を通過した最新の契約書を印刷し製本、場合よって印紙を貼付し相手先へ送付します。電子締結の場合はURLを相手先に共有し締結を依頼します。

契約書の管理・期限管理

締結が完了すると、紙契約書は自社分の契約書を保管し台帳に記入、法に定められた期間、倉庫で保管を行います。電子締結の場合、システムに締結済みの契約書がそのまま格納されます。相手先の電子締結システムで指定があった場合はデータをダウンロードして保管します。

契約書の保管、期限管理は法務部で一貫して行っているケースもあれば、部署ごとに台帳をつくり個別で管理している企業もあります。

契約業務の課題

契約業務を行っていると各段階で非効率、ヒヤリハットの種があったりと課題が存在します。どのような課題が生じうるのか、見ていきましょう。

契約書の作成に時間がかかる

作成頻度の少ない契約書を取り扱う場合、契約書作成に時間を要します。テンプレートが設けられている場合はそれに沿ってという形になりますが、やり方が正しいのか判断ができなかったりと作成ヘの課題を感じる営業担当者は多いです。

ビジネスの根幹にかかわる契約書ですので、法務部に作成方法を聞くなどして解決を図ります。しかし、質問する方や回数が多ければ多いほどやり取りが増え、受ける側は質問対応だけで一日が終了してしまい非効率です。

審査に時間がかかる

誰がボールを持っているのか把握しづらいと、自分にタスクが残っているのか、あるいは他の誰かにタスクがあるのか分からなくなります。結果、審査完了に時間がかかり最終的なビジネスの開始が遅れるといったトラブルになることもあります。

あらゆるタスクを抱える中で自身に依頼された業務を忘れてしまうことは避けられないため、誰がいま担当しているのか関わる人全員が分かる、本人が思い出せるような仕組みが必要とされています。

最新のバージョン(版)がどれか分からない

交渉を進め、契約書に修正が入ると版が変わっていき、審査、承認、締結では最新の版を参照する必要があります。しかし、込み入ったやりとりをしていたり版情報の記入ミスや漏れが起きると、前の版で審査を行う、相手先に修正前の版を交渉段階で展開するといった事故が発生します。

トラブル防止のため、最新の版で進められているのか相手先への送付前に2つの書類を見比べて目視でチェックしたりといった地道な作業が行われている企業もあるようです。

契約書の所在が分からない

契約書の保管手順が浸透しておらず忙しいあまりデスクの中に契約書を入れたままにしていて紛失したり、台帳への記載漏れで契約の存在を忘れてしまったり、とヒヤリハットが少なからず発生しています。

契約書の所在が分からないことで後々、契約に関して訴訟が起きた場合に契約書を証拠として提出できず不利になるリスクがあります。

契約更新が漏れる

管理台帳に記録漏れをしていたり、通知など思い出すためのキーがないと更新を見逃してしまう場合があります。

更新しなければならない契約を更新漏れして巻き直しになったり、更新しないでも良い契約を自動更新してしまうと余計な経費がかかることがあります。

CLMの必要性

契約業務全体の最適化・効率化を実現するCLMは、DX化の本質である「デジタル技術を活用した業務変革・業務変革の追求による戦略的優位の確立」を可能とします。

CLMは契約業務の煩雑化を防ぎ、一連の契約フローを最適化することで、契約に伴うリスク回避・トラブル発生時の迅速な対処を実現できますが、新しい事業の展開に伴う新規契約の締結時など、特に高度な法知識と慎重な審査が求められるケースでも上記のメリットが発揮されます。

つまり、CLMとは自社のさらなる成長に不可欠な経営戦略を、法を遵守しながら実行させる「戦略法務」にも寄与するテクノロジーといえます。

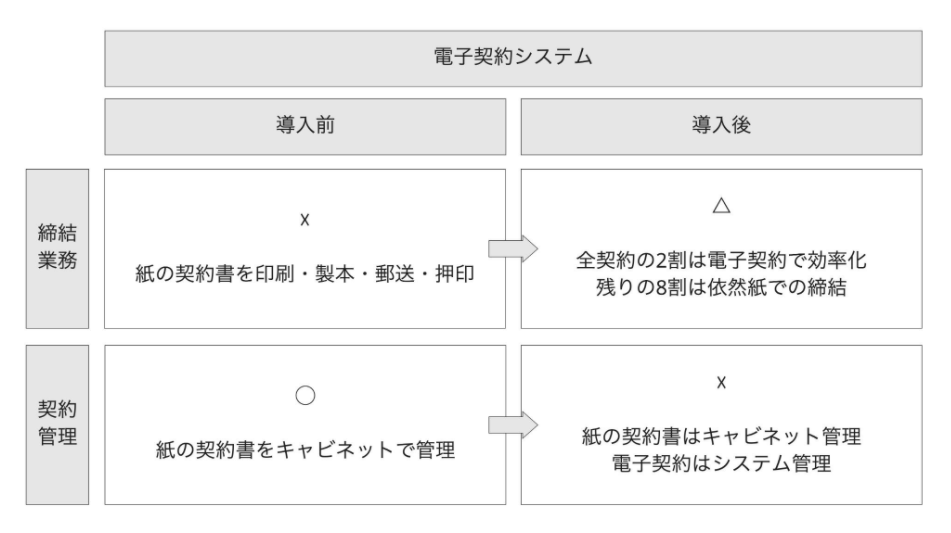

電子契約システムでは本質的な契約に関する課題を解決できない

一方、電子契約システムでは本質的な契約業務の課題を解決できません。例えば、締結業務の効率化を目指して電子契約システムを導入した場合です。この場合、全ての契約書を電子契約にすることは法令上も、実務的にも難しいため、電子契約と紙の契約書の二重管理が発生することになります。

電子契約システムは、契約業務の「締結」部分を電子化という形でサポートするシステムであるため、契約締結に関わる製本や郵送対応といった業務については、効率化することができます。しかし、紙で締結した契約書や、他社のシステムを使って締結した電子契約などは、同じシステム内で閲覧することができません。その結果、スプレッドシートなどで契約情報を管理する必要があり、契約管理については、最適化をすることができず締結後の業務負荷が増えることにもつながります。

何らかの業務効率化を目的とする場合には、どの部分が課題であるか分析したうえで、システム導入をする方が賢明です。

CLMシステムの導入プロセス

CLMシステムは計画的に導入を進めることで、自社にとって最適なものを選定でき、スムーズな運用開始が実現します。

一般的なシステムの導入手順は下記のとおりです。

- 課題の洗い出し・理想的な契約状態を明確にする

- CLMシステムの比較検討

- トライアル利用

- 社内説明

- CLMシステム導入

課題の洗い出し・理想的な契約状態を明確にする

自社の契約業務改善にCLMが必要かどうかを判断するには、現状の把握が欠かせません。

現状の業務フロー・システム・業務にかけている時間と人員など、細部まで可視化しましょう。

現状の業務を可視化することで、自社にとって理想的な状態が定めやすくなるなど、目標達成のために改善すべき点や改善策が見えてきます。

ツールの導入が必要と判断した場合は、現状の改善はどのような機能を搭載したものを利用するべきなのかも定めます。

CLMシステムの比較検討

まずは、「自社が求める機能を搭載しているか」に注目してCLMシステムを複数選びます。

ホームページのチェックや資料請求、説明会の参加などで情報を収集し、システムをリストアップしましょう。

なお、より現場に馴染み費用対効果にも期待できるシステムを選ぶには、機能以外にも注目すべきポイントがあります。

CLMシステム選びのポイントについては、後ほど詳しく解説します。

トライアル利用

CLMシステムによっては、無料でトライアル利用が可能な場合もあります。

トライアル利用で操作感を体験すれば導入後のイメージがより明確になり、自社に望ましいシステムかどうかが判断しやすくなります。

社内説明

トライアル利用の結果、導入したいCLMシステムが決まったら運用に向けて体制の整備やルールの設定を行いましょう。

円滑な導入には、事前の社内説明・トレーニングやマニュアルの作成が重要です。

導入前の準備をひとつずつ進めていき、社内の理解を得ましょう。

CLMシステム導入

社内説明やトレーニングなどを経て社内の理解が深まったら、CLMシステムを導入して運用を開始します。

なお、業務におけるCLMの使い勝手や業務効率向上の効果は、現場の担当者でなければ判断できないポイントです。

導入したら終わりではなく、その後も定期的に社内からフィードバックを集めて運用体制の改善を続けていきましょう。

CLMシステムを比較検討する際に注目したいポイント

近年は様々な企業からCLMシステムが提供されており、システムごとに機能性も異なるため、どれを選ぶべきか悩むケースも珍しくありません。

どのようなシステムが適しているかは会社ごとに異なりますが、最低限以下のポイントはチェックしておくとシステム選びに失敗しにくくなります。

使いやすさ

CLMシステムは、法務だけでなく契約書の審査依頼・相談を行う営業部、業務で契約書情報の確認が必要になる経理部など、複数の部門が使う可能性もあります。

使用する範囲が広いほど、どんなメンバーも簡単に使えるシステムの重要性が高くなります。

特に、契約書を迅速に検索できるか、申請・審査・承認に係るフローの自動化ができるかなどはチェックしておきましょう。

費用

CLMシステムは導入費用に加えて月額(または年額)料金がかかりますが、具体的な金額を知るには問い合わせが必要な場合が多いです。

一般的にCLMシステムは必要な機能のカスタマイズが可能な一方で、機能が豊富なシステムほど費用も高くなります。

また、他社システムでは課金が必要な機能でも、別の会社のシステムでは最初から含まれているケースもあります。

そのため、CLMシステムを比較する際は機能と費用のバランスを考え、より高い費用対効果が望めるものを選びましょう。

契約業務を最適化するCLMツール「ContractS CLM」

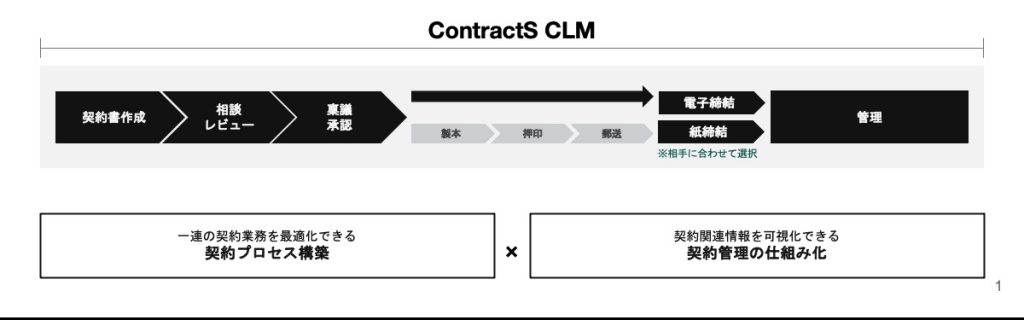

ContractS CLMは、あらゆる契約業務をワンプラットフォームで最適化し契約ライフサイクル管理(Contract Lifecycle Management=CLM)を実現するシステムです。

CLMを導入することで、「契約プロセス構築」と、「契約管理の仕組み化」が可能になり業務効率化と生産性向上を実現できます。

【こんな企業にオススメ】

- 紙の契約書も電子の契約書も検索性高く管理をしたい

- 契約書の待ち時間や製本作業など時間がかかる契約業務を最適化したい

- 属人化している契約業務を可視化して部内で管理をしたい

実際にContractS CLMを導入し、契約業務最適化に成功した事例をご紹介します。

事例:契約業務のやり取りや情報を手間なく一元管理

画像処理×AIの技術で実社会の課題解決を行い、様々な分野に貢献をしている株式会社モルフォ様。

月平均30件前後、繁忙期になると40~50件ほど発生する契約の確認について、メールでのやりとりでは工夫しても抜け漏れが起こりやすく、さらに一人で複数案件を一元管理するのが難しいと判断、法務業務の課題解決のため、契約管理システム導入を本格的に検討され、全契約の作成から管理までを1つのシステムで一元管理することを目指しました。

「バラバラに管理されている契約情報を契約作成から管理まで一元化し可視化したい」「契約情報のやりとりを手間なく自動で残したい」という管理部の希望と、クラウドシステムを希望する企業の方針と、双方にマッチしたのが「ContractS CLM」を導入され、契約プロセスの可視化、契約業務オペレーションの最適化を実現されました。

▶︎▶︎【モルフォ 様導入事例】契約業務のやり取りや情報を手間なく一元管理。

「ContractS CLM」で法務業務のDXを実現!

\ 契約DXをCLMシステムを使いどのように実現するかよりイメージを深めたい方へ /